Mengapa Dunia Startup Begitu Cocok dengan Musik Indie?

Apa hubungan antara Bukalapak dan L’Alphalpha, GO-JEK dengan The Trees and the Wild, Digital Happiness dan Sigmun, serta beberapa nama lainnya? Sepintas mungkin tidak terlalu tampak persamaan antara beberapa nama startup dan grup musik independen alias indie yang saya sebutkan di atas, tapi ternyata beberapa orang di balik nama-nama tersebut ternyata melibatkan orang yang sama.

Cukup menarik memang, karena baik kita sadari atau tidak, startup dan musik indie memiliki persamaan yang cukup besar. Mulai dari kebebasan dan fleksibilitas yang ditawarkan, sampai ke betapa sulitnya untuk menjelaskan kedua hal tersebut kepada orang tua atau keluarga.

Oleh karena itu Tech in Asia Indonesia memutuskan untuk mewawancarai beberapa personel band indie yang juga bekerja di startup soal kenapa jalur profesi ini yang mereka ambil, serta kenapa keduanya begitu sempurna antara satu dengan yang lainnya?

Akselerasi maksimum

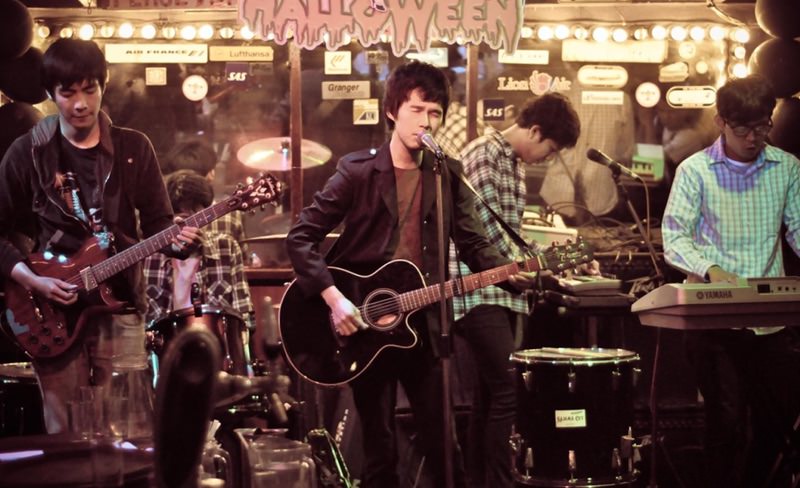

Polka Wars

Satu hal yang bisa dibilang cukup identik dengan kehidupan startup adalah kebebasan berkreasi jika harus dibandingkan dengan profesi di korporasi pada umumnya. Hubungan itu juga bisa dilihat terjadi antara musik independen dan musik arus utama (mainstream).

“Pada dasarnya [saya] selalu menyadari bahwa kebebasan itu kebutuhan, tidak pernah tertarik untuk bekerja dalam perusahaan besar, dan sejak kecil memiliki idealisme pribadi untuk meninggalkan impak di dunia. Klise memang, tapi begitu adanya,” ujar Karaeng Adjie dari Polka Wars ketika ditanya soal keputusannya untuk membangun startup dia sendiri.

…di startup, kita dituntut untuk memiliki rasa ‘own the product‘

Menanggapi soal kebebasan yang ditawarkan musik indie dan startup, Ildo Hasman, drummer L’Alphalpha yang juga beberapa kali ikut naik panggung bersama The Trees and the Wild dan Adithia Sofyan menambahkan, “Mungkin benang merahnya ada di rasa kepemilikan terhadap produk. Sebagai seorang manajer produk di startup, kita dituntut untuk memiliki rasa ‘own the product‘, harus tahu seluk beluk produk dari hulu ke hilir dan bertanggung jawab terhadap perkembangannya.

“Di situ juga kadang idealisme kita disalurkan untuk berinovasi menghasilkan produk yang kita inginkan. Intinya jadi owner bukan sekadar worker. Sama halnya dengan band independen, karena tidak ada campur tangan orang lain, jadi tanggung jawab ada di masing-masing personel. Mau seberapa maju, keren, dan inovatif band tersebut ya kita yang tentukan,” ujar pria yang sebelumnya bekerja sebagai manajer produk di GO-JEK dan kini mengemban posisi yang sama di KMK Online.

Tidak jauh berbeda dengan rekan satu grup musiknya, Herald Reynaldo, vokalis L’Alphalpha sekaligus video grapher di Bukalapak mengungkapkan, “Saya suka musik, hampir segala macam saya dengar, kalau kenapa menjadi musisi indie mungkin karena saya bisa bebas bereksplorasi untuk melakukan apa saja di musik yang saya sukai.”

Hal ini juga menjadi sesuatu yang mendorong Herald merasa nyaman bekerja di startup. “Ada masa di mana saya menganggap tempat saya bekerja itu adalah sebuah ‘educational playground.’ Main-main yang saya maksud di sini adalah ketika keinginan bekreasi untuk membuat hal baru itu tinggi, dan saya bisa belajar hal-hal baru.”

L’Alphalpha

Kebebasan ini tentunya bukan tanpa harganya tersendiri. Menurut Marcel Thee, vokalis Sajama Cut yang juga tergabung dalam berbagai grup serta memiliki proyek solo, tanggung jawab menjadi sesuatu hal besar yang diemban orang yang bekerja di startup.

“[Startup] meniadakan kepatuhan konvesional korporasi seperti jam kantor dan lainnya. Pada saat yang sama, ‘kebebasan’ berarti tanggung jawab yang lebih besar. Singkatnya, tidak seperti orang yang digaji tetap, pendapatan saya adalah refleksi langsung dan nyata dari kerja saya setiap bulannya. Begitu pula startup, ketika orang kalah dengan kemalasannya, usahanya tidak akan berumur panjang,” jelas pria yang berprofesi sebagai konsultan di beberapa perusahaan, salah satunya Gorry Gourmet, dan juga menjadi penulis lepas di sejumlah media seperti Vice dan Jakarta Globe.

Api dan lentera

Meskipun tidak banyak profesi yang bisa mendukung sepak terjang musisi independen, tapi hal tersebut jelas tidak berlaku untuk Kuassa. Startup yang bermarkaskan di Bandung ini didirikan oleh Grahadea Kusuf yang akrab disapa Dea bersama dengan rekan-rekannya.

HMGNC | Sumber: Shutter Beater

“Awalnya saya kerja di salah satu perusahaan IT asal Amerika Serikat di Jakarta, karena tugas saya saat itu bersentuhan langsung dengan developer software dan komunitas, ada satu titik saya menyadari kalau Indonesia yang katanya sedang booming industri IT itu tidak punya satu pun merek teknologi ataupun properti intelektual yang kuat dan punya penetrasi pasar global.

“Banyak rekan saya yang mengeluh kalau mereka hanya mengerjakan proyek untuk perusahaan lain. Kebetulan passion saya itu di musik, jadi waktu saya ambil S2 di MBA-ITB, saya memutuskan jadi entrepreneur dan memulai Kuassa dengan dua orang kawan yang juga aktif di dunia musik indie, sekalian proposal tesis saya waktu itu tentang Kuassa ini,” ujar pria yang juga merupakan pentolan grup musik HMGNC tersebut.

Kantor juga memberikan dispensasi khusus apabila ada band salah satu karyawannya yang akan menjalani tur luar kota, rekaman, dan semacamnya

Kuassa memang termasuk startup yang unik. Perusahaan dengan fokus mengembangkan produk pengolah audio profesional untuk digunakan musisi dan studio rekaman ini memiliki karyawan yang didominasi oleh personel band indie. Salah satunya adalah Pratama Kusuma, yang akrab disapa Tama, drummer dari band psychedelic rock Sigmun.

“Saya melakukan [profesi saya] sebagai satu kesatuan, satu wadah, yaitu dedikasi di bidang musik. Pekerjaan kantor bisa juga sebagai pendukung saya dalam hal pengetahuan dan eksposur untuk bermusik di dalam band, begitu juga sebaliknya, kehidupan bermusik di band saya memberi kemampuan bagi saya juga untuk memahami bidang yang saya kerjakan di Kuassa,” ujar Tama yang sebelumnya juga terlibat dalam menggubah lagu untuk game DreadOut.

“[Di Kuassa] semua pekerjanya juga memiliki band masing-masing, mereka juga yang mengajarkan saya berbagai macam pengetahuan tentang audio engineering. Kantor juga memberikan dispensasi khusus apabila ada band salah satu karyawannya yang akan menjalani tur luar kota, rekaman, dan semacamnya, hahaha,” tambah Tama.

Sampai jadi debu

Menekuni industri musik independen terkadang tidak bisa menjadi suatu profesi yang aman untuk dijalani. Semakin populer seseorang di industri ini pun jelas akan memakan waktu mereka, baik waktu profesional maupun personal. Lalu bagaimana para musisi yang memiliki dua dunia ini membagi waktu mereka, mengingat tidak semua tempat memiliki fasilitas seperti yang dimiliki Kuassa untuk para karyawannya? Dan seberapa penting bermusik dalam hidup mereka?

Ditanya soal ini, Marcel Thee pun mengutarakan pandangannya. “Musik sudah menjadi kebiasaan saya dari remaja, rasanya sudah alami untuk melakukan musik setiap saat saya tidak melakukan hal yang lain, misalnya urusan keluarga ataupun kerjaan. Selama tidak malas dan dapat membagi waktu, 24 jam sangat cukup untuk produktif di bekerja dan bermusik. Saya juga beruntung dikelilingi orang-orang yang memberikan saya kebebasan untuk berkarya.

Internet telah mengubah pasar musik menjadi wadah di mana seseorang remaja yang membuat musik di rumah dapat menghasilkan karya yang [sejajar] dengan musisi profesional

“Saya mencintai musik dan akan terus membuat karya musik. Kebetulan jenis musik yang saya buat adalah jenis musik yang hanya disukai khalayak musik tertentu. Di luar itu, industri musik pun sekarang sudah tidak dapat dibagi sebagai independen vs. nonindependen, karena semua perusahaan berada dalam lapangan bisnis yang sejajar, meskipun mungkin beberapa memiliki modal yang lebih besar. Internet telah mengubah pasar musik menjadi wadah di mana seseorang remaja yang membuat musik di rumah dapat menghasilkan karya yang [sejajar] dengan musisi profesional.”

Lain halnya dengan Marcel yang pekerjaannya sebagai konsultan dan penulis lepas tidak terlalu terikat dengan waktu, beberapa narasumber lain mengaku mereka hanya menerima tawaran manggung di hari libur atau akhir pekan saja. Meskipun begitu hal tersebut tidak mereka anggap sebagai sesuatu yang menyita waktu.

Sajama Cut

“Menyita waktu belum sampai sebegitunya, kecuali kalau memang sedang ada proyek yang akan ditelurkan di band, bisa-bisa follow up sana sini. Tapi jarang sih kayak begitu, palingan menyita beberapa waktu jika memang harus cuti keluar kota, izin pulang cepat, atau bahkan izin tidak ikut shooting proyek kantor. Kadang juga izin sebentar untuk manggung dan balik lagi ke lokasi shooting kerjaan. Ya paling tidak harus tahu kapan perlu konsen ke kerja atau band,” ujar Purusha Irma, pemain biola L’Alphalpha yang berprofesi sebagai manajer proyek di MBDC Media.

Pandangan menarik soal ini juga diutarakan oleh Asad Gibran, vokalis grup musik indie pop Kaveh Kanes yang saat ini bertanggung jawab atas berbagai akun media sosial Tech in Asia Indonesia. Menurutnya, bermusik hanyalah sampingan saja, tapi sesuatu sampingan yang sangat esensial.

Kaveh Kanes | Sumber: Shutter Beater

“Sebenarnya tidak terlalu menyita ya, karena profesi ini bukan profesi utama, tapi untuk dibilang sekadar sampingan juga salah karena saya membutuhkan ini. Saya butuh eksistensi karya, saya senang membuat apa yang kita rasakan jadi sebuah bentuk yang bisa didokumentasikan selamanya dan di situlah rasa puasnya.

“Jadi dari sini semuanya berjalan dengan saling melengkapi, pekerjaan sehari-hari saya akan membuat saya bisa terus membuat karya. Ketika semua berjalan seperti ini maka semuanya akan terasa natural dan tidak dipaksakan. Ini juga yang membuat saya senang bekerja di Tech in Asia karena salah satu kultur dari perusahaan kami adalah ‘Work+Life’, dan menurut saya itu sangat penting,” ujar Asad.

Mungkin seandainya tidak ada grup musik ini, saya akan gila

Hal yang kurang lebih mirip pun disampaikan oleh Dea. “Bermusik itu sekarang adalah bagian ‘me-time‘ saya. Sudah tak terhitung waktu yang saya habiskan untuk membuat musik, dan saya merasa lebih hidup dengan karya-karya yang saya hasilkan bersama rekan-rekan saya. Jadi aktivitas lain seperti main game, nonton film seri, dan baca manga diganti bermusik.”

Melihat jawaban-jawaban yang masuk, tidak mengherankan memang musisi-musisi independen ini memilih jalur yang mereka ambil karena kebebasan berkreasi dan agar tidak terikat dari jam kerja yang ketat seperti musisi pop pada umumnya. Contohnya seperti Herald yang mempunyai alasan personal sendiri mengapa ia masih bermusik di kancah independen.

“Menyita waktu sih sebenarnya cukup adil seimbang, karena kebetulan di L’Alphalpha semua berkarier di luar band, pekerjaan utama kami masih jadi prioritas. Memang dari awalnya band kami dibentuk sebagai tempat rekreasi, bersenang-senang, atau tempat kami pulang dari segala kejenuhan yang kami alami di pekerjaan masing-masing. Mungkin seandainya tidak ada grup musik ini, saya akan gila,” tutur Herald.

Pasar bisa diciptakan

Satu hal yang menarik, ketika ditanya soal kelebihan dan kekurangan bekerja di startup serta hidup sebagai personel band indie, semua narasumber memberikan jawaban yang kurang lebih mirip yaitu soal kebebasan.

Kebebasan pun ada yang hadir dalam bentuk kreativitas, berekspresi, atau untuk berinovasi. Namun tentunya semua itu hadir dengan tanggung jawab besarnya tersendiri. Bisa saja produk yang dikerjakan tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, atau musik yang dibuat tidak bisa memuaskan penggemar. Tapi seperti kata Efek Rumah Kaca … Pasar bisa diciptakan.

(Diedit oleh Pradipta Nugrahanto)

The post Mengapa Dunia Startup Begitu Cocok dengan Musik Indie? appeared first on Tech in Asia Indonesia.

Source: TechinAsia